ن؛¬مپ®ه¤ڈمپ®و—…مپ§و–°éپ¸çµ„م‚†مپ‹م‚ٹمپ®ه³¶هژںمپ®ه»؛物ن؛Œç®‡و‰€مپŒه…¬é–‹مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپ®مپ§م€پمپ¤مپ„مپ§مپ«و–°éپ¸çµ„م‚†مپ‹م‚ٹمپ®هœ°م‚’ه›مپ£مپ¦مپچمپ¾مپ—مپںم€‚

مپ¾مپڑمپ¯ه£¬ç”ںه¯؛م€‚مپ¯مپ£مپچم‚ٹ言مپ£مپ¦و–°éپ¸çµ„مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®ن؛ˆه‚™çں¥èکمپ¯وŒپمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ›م‚“م€‚

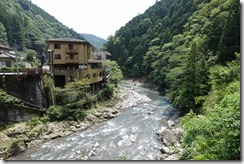

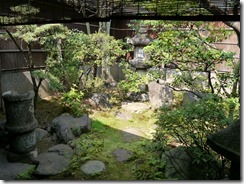

è؟‘مپڈمپ«و¥م‚‹مپ¨م€پمپم‚Œم‚‰مپ—مپ„看و؟مپŒه‡؛مپ¦مپچمپ¾مپ™م€‚

途ن¸مپ«م€پو–°éپ¸çµ„ه±¯و‰€ ه‰چه·é‚¸مپ¨مپ„مپ†مپ®مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚

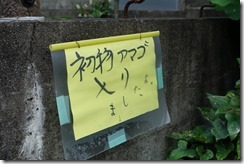

مپ„مپ¾مپ¯مپٹهœں産物ه±‹مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚

مƒ©مƒƒمƒ‘م‚’é³´م‚‰مپ—مپ¦ه›م‚‹م€پمپٹمپ¨مپ†مپµه±‹مپ•م‚“م€‚

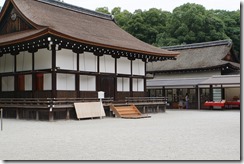

مپ“مپ،م‚‰مپ¯م€په…«وœ¨ه®¶ن½ڈه®…

مپ“مپ“مپŒو–°éپ¸çµ„مپ®وœ€هˆمپ®و‹ 点مپ«مپھمپ£مپںمپمپ†مپ§مپ™م€‚ه…ˆمپ»مپ©مپ®ه‰چه·é‚¸مپ¯م€پن؛؛و•°مپŒه¢—مپˆمپ¦مپ“مپ،م‚‰مپ مپ‘مپ§مپ¯è³„مپˆمپھمپڈمپھمپ£مپ¦هˆ†ه®؟مپ—مپںم‚‚مپ®م‚‰مپ—مپ„مپ§مپ™م€‚

ن¸مپ¯و’®ه½±ç¦پو¢م€‚

وœ€هˆمپ®é ƒم€پو¦ه£«ه‡؛è؛«مپ®èٹ¹و²¢é´¨م‚‰مپ®م‚„م‚ٹمپںمپ„و”¾é،Œمپ«مپںمپ„مپ™م‚‹ه‡¦ç½®م‚’è؟«م‚‰م‚Œمپ¦م€پè¾²و°‘ه‡؛è؛«مپ®هœںو–¹و³ن¸‰م‚‰مپŒèٹ¹و²¢م‚‰م‚’وڑ—و®؛مپ—مپںمپ®م‚‚مپ“مپ“مپ مپ£مپںمپ¨مپ®مپ“مپ¨مپ§م€پçڈ¾ه ´م‚‚見ه¦مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ—مپںم€‚

ه…«وœ¨ه®¶مپ¯مپ„مپ¾مپ¯ه’Œèڈ“هگه±‹مپ•م‚“م‚’م‚„مپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پ見ه¦و–™مپ«مپٹ茶مپ®م‚»مƒƒمƒˆمپŒمپ¤مپ„مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںم€‚

ه…«وœ¨ه®¶مپ®ه…ˆç¥–مپ¯ç¦ڈن؛•مپ®وœه€‰و°ڈمپ مپمپ†مپ§م€پوˆ¦ه›½و™‚ن»£مپ«و•—م‚Œمپںه¾Œن؛€ه²،مپ®ه…«وœ¨مپ«éڑ م‚Œن½ڈم‚“مپ§مپ„مپںمپ®مپŒهگچه‰چمپ®ç”±و¥م‚‰مپ—مپ„مپ§مپ™م€‚

ه£¬ç”ںه¯؛

ه£¬ç”ںه،ڑ

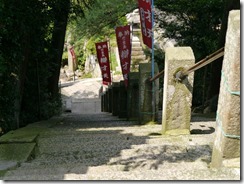

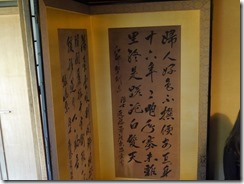

و–°éپ¸çµ„関連مپ®ه¢“مپŒن¸¦م‚“مپ§مپ„مپ¾مپ™م€‚

è؟‘è—¤ه‹‡

وœ¬ه ‚

ه¾‹ه®—مپ¨مپ„مپ†م‚پمپڑم‚‰مپ—مپ„ه®—و´¾مپ§مپ™م€‚ه¾‹ه®—مپ§وœ‰هگچمپھه¯؛院مپ¯ه¥ˆè‰¯مپ®ه”گو‹›وڈگه¯؛مپ§مپ™م€‚

وœ¬ه°ٹمپ¯هœ°è”µèڈ©è–©م€‚

مپ“مپ“مپ‹م‚‰ن؛¬مپ®ه¤ڈمپ®و—…مپ®م‚³مƒ³مƒ†مƒ³مƒ„مپ§مپ™م€‚

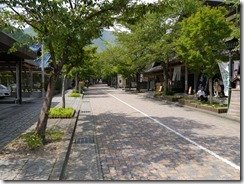

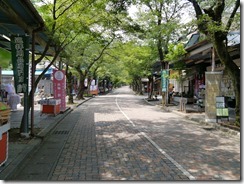

ه£¬ç”ںمپ‹م‚‰ه°‘مپ—هچ—مپ¸è،Œمپ£مپںم€پهچ¸ه£²ه¸‚ه ´مپ®مپمپ°مپ®م€په³¶هژںمپ¨مپ„مپ†هœ°هŒ؛مپ§مپ™م€‚

مپ“مپ“مپ¯م€پن؛¬éƒ½مپ®èٹ±è،—مپ®ه…ƒç· م‚پمپŒمپ‚مپ£مپںمپمپ†مپ§مپ™م€‚

مپ“مپ“مپŒمپ§مپچمپںه½“و™‚م€پمپ„م‚چم‚“مپھن؛؛مپŒمپ“مپ“م‚’ç›®وŒ‡مپ—مپ¦ç§»ه‹•مپ—مپںو§کمپŒم€په½“و™‚ن¼مپˆèپمپ„مپںه³¶هژںمپ®ن¹±مپ®م‚ˆمپ†مپ«و€مپˆمپںمپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ‹م‚‰ه³¶هژںمپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںمپمپ†مپ§مپ™م€‚

ه³¶هژںمپ«مپ¯م€Œç½®ه±‹م€چمپ¨م€Œوڈڑه±‹م€چمپ¨مپ„مپ†و¥ç¨®مپŒمپ‚مپ£مپ¦م€پم€Œç½®ه±‹م€چمپ¯èٹ¸ه§‘م‚’é¤ٹوˆگمپ—وڈڑه±‹مپ«و´¾éپ£مپ™م‚‹و¥ه‹™م‚’è،Œمپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پم€Œوڈڑه±‹م€چمپ¯ه¤§ه؛§و•·مپ¨هژ¨وˆ؟م‚’وŒپمپ،م€پو–™çگ†م‚’用و„ڈمپ—مپ¦èٹ¸ه§‘م‚’ç½®ه±‹مپ‹م‚‰و´¾éپ£مپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپ„م€پ茶ن¼ڑم‚„هڈ¥ن¼ڑم€په®´ن¼ڑم‚’è،Œمپ£مپںمپمپ†مپ§مپ™م€‚éپٹéƒمپ¨و··هگŒمپ•م‚Œمپمپ†مپ§مپ™مپŒم€پéپٹéƒمپ®ه¥³و€§مپ¯èٹ¸م‚’وŒپمپںمپڑم€پ逃ن؛،م‚’éک²و¢مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«ه‡؛ه…¥م‚ٹمپŒهژ³é‡چمپ«ç®،çگ†مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپ®مپ«ه¯¾مپ—م€پèٹ±è،—مپ§مپ¯èٹ¸م‚’وŒپمپ،م€په‡؛ه…¥م‚ٹè‡ھç”±مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„مپںمپمپ†مپ§مپ™م€‚مپ¾مپںم€پèٹ¸ه§‘مپ®é ‚点مپ«ç™»م‚ٹمپ¤م‚پم‚‹مپ¨ه¤ھه¤«مپ¨مپھم‚ٹم€پو£ن؛”ن½چمپ®ن½چم‚’ن¸ژمپˆم‚‰م‚Œم€پçڑ‡و—ڈمپ«م‚‚è¬پ見مپ§مپچم‚‹è³‡و ¼مپ¨مپھم‚‹مپمپ†مپ§مپ™م€‚

مپ“مپ“مپ¯ç½®ه±‹مپ®è¼ھéپ•ه±‹م€‚èٹ¸ه§‘م‚’و´¾éپ£مپ™م‚‹و–¹مپ§مپ™مپم€‚

مپ„مپ¾مپ¯و–™çگ†م‚‚و‰±مپ„م€پ茶ه±‹مپ¨مپ—مپ¦ه–¶و¥مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™مپŒم€پçڈ¾ه½¹مپ®مپٹه؛—مپ§مپ™م€‚

ه½“و™‚مپ®ه¤ھه¤«مپŒه®¢مپ«é€پمپ£مپںه–¶و¥ç”¨مپ®ه’ŒوŒمپ®ن¸‹و›¸مپچمپ مپمپ†مپ§مپ™م€‚

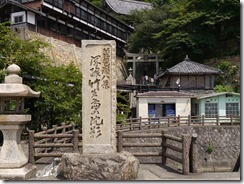

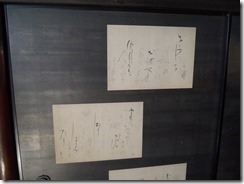

و–°éپ¸çµ„مپŒو›¸مپ„مپںو›¸

è؟‘è—¤ه‹‡مپ¨و›¸مپ„مپ¦مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™مپم€‚

و–°éپ¸çµ„مپ®مƒ،مƒ³مƒگمƒ¼مپŒمپ„مپ£مپ±مپ„و›¸مپ„مپ¦مپٹمپ„مپ¦مپ„مپ£مپںمپمپ†مپ§مپ™مپŒم€په½“و™‚مپ®و–°éپ¸çµ„مپ®è©•ن¾،مپ¯مپ‹مپھم‚ٹو‚ھمپ‹مپ£مپںمپ®مپ§م€پمپ»مپ¨م‚“مپ©ه‡¦هˆ†مپ•م‚Œمپ¦مپ—مپ¾مپ£مپ¦مپ„مپںمپمپ†مپ§مپ™م€‚

مپ²مپ•مپ—مپ«وں±مپŒمپھمپ„مپ®مپŒç‰¹ه¾´

ç¶ڑمپ„مپ¦م€پوڈڑه±‹مپ®è§’ه±‹

èٹ¹و²¢é´¨وڑ—و®؛مپ®éڑ›م€پèٹ¹و²¢م‚’é…”م‚ڈمپ›م‚‹مپںم‚پمپ«مƒ،م‚¤مƒ³مپ®ه®´ن¼ڑم‚’è،Œمپ£مپںمپ¨مپ“م‚چمپ§مپ™م€‚

مپ“مپ“مپ¯م‚‚مپ†ه–¶و¥مپ—مپ¦مپٹم‚‰مپڑم€په±•ç¤؛用مپ«ن؟هکمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م‚ˆمپ†مپ§مپ™م€‚

èٹ¹و²¢é´¨مپ¯è§’ه±‹مپ®مپ‹مپ”مپ«ن¹—مپ£مپ¦ه…«وœ¨ه®¶مپ¾مپ§وˆ»مپ£مپںمپمپ†مپ§مپ™مپŒم€پمپ“م‚Œمپ«ن¹—مپ£مپ¦مپ„مپںمپ®مپ‹م‚‚م€‚

مپ مپ„مپںمپ„و–°éپ¸çµ„مپ®و¦‚è¦پمپŒم‚ڈمپ‹مپ£مپ¦مپچمپ¾مپ—مپںم€‚